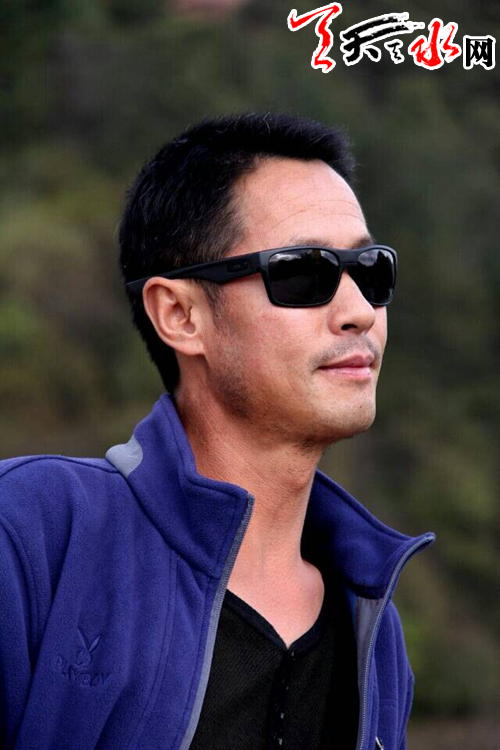

【作者简介】

马路明,男,70后。作品见于《诗刊》《星星诗刊》《飞天》《诗歌月刊》《中国诗歌》《汉诗》《诗潮》《青年文摘》《山东文学》等刊物。作品入选《2003年度中国最佳诗歌》《2015年中国诗歌精选》《飞天60年文学精品诗歌卷》等多种选本。重要作品有《私奔到唐朝》《骑自行车去唐朝》《十三节诗》《致马路明先生书》《把钉子砸进大海》等。

从生活开始

□马路明(平凉)

劈 柴

这么多粗细不一的

槐木、杏木、梨木、桃木、核桃木

都是劈柴的好材料

不论怎样的木头

燃出的火焰,形状和颜色基本是一样的

只是火焰的硬度,有所分别

这是父亲早年告诉我的知识

儿子帮助我村子里的朋友胡小强

用电锯把木头锯成八九寸长的短截

我用斧头把粗些的劈开

细木头,母亲直接用笼子提过去

码在了屋檐下

我偶尔数一数木头的年轮

这可是它们死去的岁数

比如那棵苹果树,它为何

死在了五岁这年;还有那株

柳树,它老一点,可也只有十三个年轮圈

这个家里,这个园子,发生过那么多

已经被我们忘记的事情

尽管有如此多值得伤心的过往

劳动毕竟还是一件让人愉快的事

干完活,我们洗手洗脸,吃饭

之后,我们老哥俩,就要喝上几杯

我们的工作量不小:我砍坏了一把长柄斧头

肱二头肌,隐隐作痛,而更多的疼,还在明晨

树 木

这次是我一人来到旷野,寂静已经更换无数次了

这一次是崭新、盛大的金色寂静

那条河还在,河水也是新的

河转弯的弧度和响声,也是新的

我寻找到我夏日抚摸过的那棵树

没有任何迹象可以证明:我曾经来过

是啊,这次来到的,也是一个新人

带着新的疑惑,新的忧伤,新的想法

但基本还是一位正直之人,这一点无可置疑

树已经落光了树叶。它是那么安静

仿佛已经冬眠。我不会故意把耳朵贴近树干

再安慰自己:树干里奔涌着河流,也许还藏着星辰

我摸摸它,也不认为这点温暖对它有用

我只记得夏日那个黄昏有风乍起

它摆动着,想一次次弯下来

拾起它投在地上的影子

我不必显得伤悲:因为岁月流逝,友朋各自天涯

我来过,我离去,就像一束轻轻的光,不带任何感情和思想

杏 花

我们坐在土炕上

一边说话

一边喝茶

几片杏花飘进窗口

落进我们的茶杯

门外的木桩上

拴着我家的老母牛

她已经很老了

耕地太慢

不生牛犊

也已经有好几年

我们谋划着

要哪天把她给卖了

牛贩子

回民马老七

来我家至少八次了

父亲这一次

估计下了决心

风在高高地吹

黛色远山

轻轻地晃荡起来

杏花越落越急

一卷夕光搭在墙上

半碗面汤还没喝完

父亲就把饭碗

放在门口的石头垛上

去了山上

我们的老红马在山坡

恢恢嘶叫

整个下午

它被拴在一块地里

独自吃草

母亲忙着伺候我家的另外一些小皇帝

十几只小鸡

一条小花狗

一头猪崽

一公一母一对鹅

我突然间发现了一个奇迹

天上的云彩

在碗里疾飞

小小的碗里

有一方巨大的宇宙

一卷夕光

搭在半截土墙上

像谁忘记收回去的衣裳

树枝为何越来越低

压低了树枝的

肯定不是天空

也不是阳光

不是几只蜜蜂的重量

和它们的嗡嗡

更不是几滴水银样亮闪闪的

融化的雪水

当然也不是你和我

看树枝的目光

树枝低下来

又弹上去

这么年轻的树枝

有的是弹性和力量

弹上去

又被压下来

它们又坚韧地弹起来

压低树枝的

可以是麻雀

可以是喜鹊

可以是乌鸦

或者站在树枝上

觊觎着院子里小鸡的肥嫩的

垂涎三尺的猫头鹰

但现在

压低树枝的力量

来自风

我们看不见的风

被一次次压低又一次次弹起来的树枝

在慢慢地、坚定不移地交出花朵

望天的人

四野麦浪翻滚。

我从金黄的麦浪里直起身

我的右手是割钝了的镰刀。

我的腰和大腿里

住着不断长大的疼痛;

就像房子的土墙里

钻着老鼠。很快我又得

弯腰割麦。这时候看起来

我一定像极了一个溺水的人

一次次挣扎,一次次又被海浪淹没。

我割下的麦捆儿

立在我身后,就像是一句句赞美诗

至于赞美泥土还是赞美造物者还是赞美我

那要看别人是怎么想的。

我记得有一次我去割麦。

我实在孤独啊,我就站着

久久地凝望苍天。

天上没有天鹅,地上没有癞蛤蟆。

我也不期望天上掉下馅饼或者泼下美酒。

不过那次我望得那么久

我就意外得到了报酬:

天的湛蓝、辽阔以及美

慢慢降低、降低、降低

最后贴在了我的脸上

就像一块甜凉的毛巾。

我知道,那就是我与天空的某种默契。

这种姿态,自然包含着某种意味深长的

难以言表的东西。

故乡神灵众多

在故乡

我把除了人之外的

所有生灵

都看作神

比如这头慢悠悠

向我走过来的牛

它就是一位年老的神啊

你看它

步态悠闲,稳健自在

它面孔含笑

一副与世无争的样子

它心里

一定没有是非观念

时间观念

似乎那飘动的云彩

那寥廓天地

那生老病死

都与它无关

我给它让路

它慢慢地过去

看也没看我一眼

它如果是我家的神

它会走到我跟前

伸出舌头

舔舔我的手掌

再慢慢离开

它之后跟着另一位神:

一头金红的牛犊

牛圈门在响

月亮又圆又大

可是被我家院子里

老梨树的几根枝条牢牢挂住

怎么下坠还是坠不下去

这时候我听到

牛圈门在响

我不知道这声音

是牛用犄角、蹄子

还是用屁股

制造出来的

如果父亲还活着

他一下子就会分辨出来

并且他会从这声音里听出

牛到底是渴了、饿了

还是要生小牛

还是——她想一头肥壮的公牛了

也许,这家伙纯属胡闹

那可能要挨几句骂

或者几搅草棍子

我和母亲都没法知道

牛此刻的心思

我穿上棉袄,下炕

我要去一探究竟

我看到月亮终于凭借它的重量

落了下去

母亲和儿子

作家唐荣尧

从北京来我老家

我打洋芋搅团

招待他。我还邀请来

县城里的才子佳人

他们的轶闻趣事

也足以佐餐

至少可以打发无聊

我在劳作的时候

我的母亲,在旁边看着我

74岁的母亲,老态龙钟

慈祥,安静

看着儿子,有点心疼

其实她的儿子

正当盛年,一身牛劲

搅团铲进盆子里

劳作结束,母亲

露出了微笑

我感到母亲的微笑

是一道门,一扇松木门

门后是辽阔的原野

原野上,耸立着破旧的房子

和金黄的早年的草垛儿

▲点击图片进入《天水晚报》陇东南实力作家联展

上一篇傅兴奎(庆阳)